Comment avez-vous conçu ce film ?

Dans les films « de genre », mon intérêt se porte avant tout sur la tension et l’atmosphère.

La surenchère d’hémoglobine ou la violence gratuite ne m’attirent pas du tout. Pour

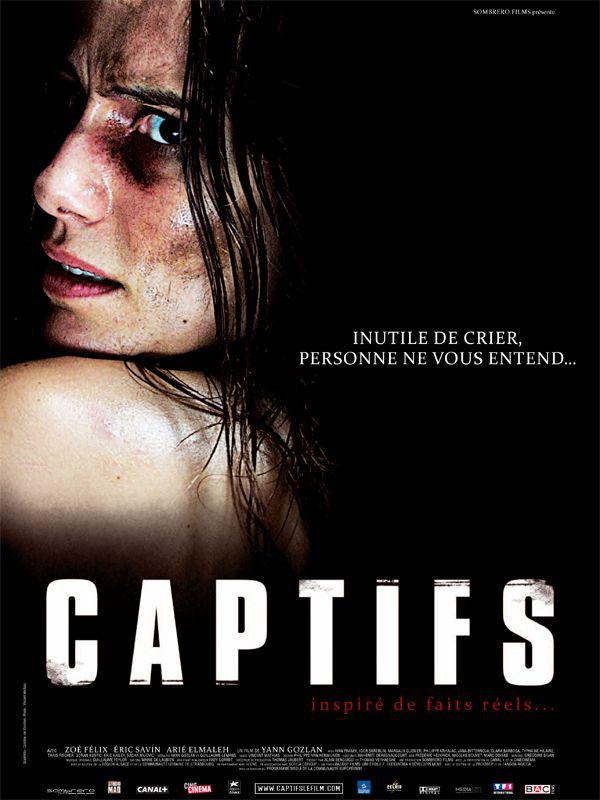

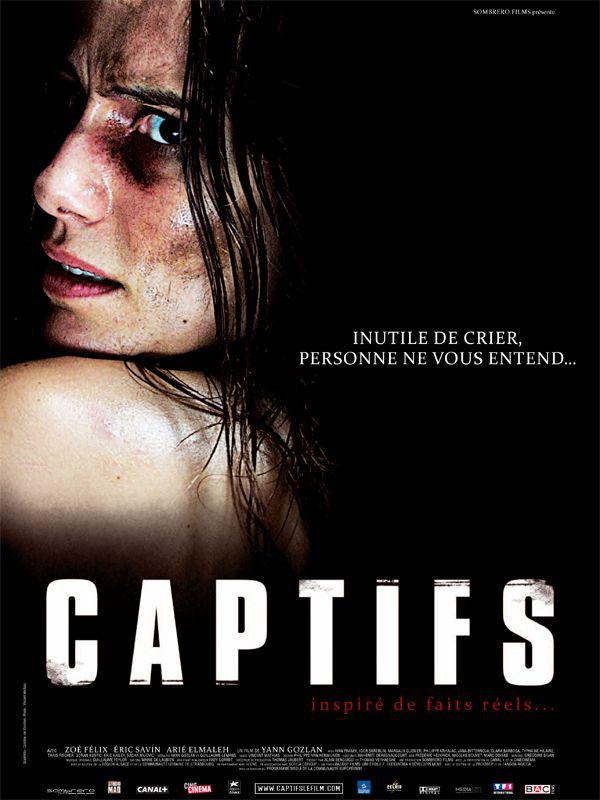

CAPTIFS, mon premier long métrage, je souhaitais une histoire simple et classique.

Je revendique ce classicisme, loin du trash ou d’une narration déstructurée. Je voulais

proposer le film le plus haletant et le plus efficace possible avec des personnages

auxquels on puisse s’identifier dans un environnement réaliste.

L’autre paramètre que j’ai choisi dès le départ consistait à rester dans une subjectivité

proche de celle de l’héroïne, sans pratiquement jamais quitter son point de vue.

On ne découvrirait les choses qu’avec elle. Par exemple, ce que l’on apercevrait

de l’extérieur le serait à travers le vasistas de sa cellule, et on ne sortirait pas du

bâtiment avant qu’elle-même ne le fasse physiquement. C’est à travers elle que

l’on appréhende l’environnement angoissant qui l’entoure. Comme l’héroïne, nous

n’avons qu’une vision parcellaire de son lieu de captivité. Ce parti pris offrait des

possibilités intéressantes en termes de mise en scène, notamment au niveau du son. Le

moindre bruit que l’héroïne percevait pouvait alors devenir source de menace. Cette

subjectivité favorisait une approche intimiste qui – me semble-t-il – allait accentuer

la tension et l’angoisse. Globalement, je préférais privilégier l’épure formelle à la

surenchère d’effets.

Pourquoi avoir choisi un point de vue féminin ?

Sans vraiment l’expliquer, dans mes deux courts métrages réalisés auparavant,

j’avais déjà adopté un point de vue féminin. Il s’agissait de films d’atmosphère

mettant en scène de jeunes femmes basculant dans la psychose et la folie. Je dois

aussi avouer que j’avais envie de filmer une femme. Zoé est belle mais possède

également une dimension athlétique indispensable à la crédibilité de son personnage.

Bien qu’engagée dans une ONG et très autonome, Carole peut aussi être fragile et

perdre pied. Cette alliance constitue un vrai potentiel dramatique.

D’où vous vient votre envie de cinéma, et pourquoi ce film maintenant ?

J’ai toujours aimé le cinéma. Vers l’âge de vingt ans, alors que je faisais des études

d’économie, j’ai vraiment eu envie de réaliser des choses avec les outils qui étaient

à ma disposition. Je pense que c’était en moi depuis longtemps, mais je n’avais

encore jamais osé. Et puis tout à coup, je suis passé à l’acte avec un premier court

métrage. J’ai ensuite essayé d’écrire des histoires plus abouties. Mon deuxième

court a été présenté au Festival de Gérardmer. C’est là que les producteurs de

Sombrero m’ont contacté pour me proposer de travailler avec eux. Après avoir déjà

produit MUTANTS, ils souhaitaient créer une collection de films de genre. Ce type de

projet n’était pas pour me déplaire parce que j’aime la peur et les situations tendues

au cinéma. L’angoisse et l’enfermement sont des thématiques qui m’intéressent.

Adolescent, j’ai été très impressionné par les films de Roman Polanski. C’est à mes

yeux un maître absolu. LE LOCATAIRE est un des films les plus anxiogènes que je

n’aie jamais vus – il me met encore mal à l’aise aujourd’hui. Les films de genre

amplifient et exacerbent la dramaturgie. L’idée de m’inscrire dans ce genre pour

mon premier film était donc assez naturelle. Dans une économie modeste, il fallait

trouver le bon angle. Je préfère le traitement de l’ambiance et de l’angoisse à une

surenchère d’effets. Même si CAPTIFS n’a aucune prétention politique, le trafic

d’organes m’a semblé être un cadre intéressant pour cette histoire. Pas de monstres,

pas de psychopathes, juste une réalité réellement effrayante.

Comment avez-vous défini votre trio ?

L’idée de deux hommes et une femme s’est imposée dès le départ. Il était important

pour moi que l’on puisse s’identifier aux personnages. L’identification à l’héroïne est

évidemment fondamentale. Je souhaitais que le personnage féminin soit confronté

à des évènements périlleux qui la renvoient à sa propre tragédie. Concernant

ses deux co-équipiers, leur psychologie devait nécessairement être rapidement

compréhensible. Comme dans une BD, ce qu’ils sont devait se lire à travers des

traits évidents. Le physique des acteurs y contribue énormément. Pour le personnage

de Mathias, j’avais envie d’un baroudeur qui a délaissé sa famille pour vivre sa

passion et son métier. Pour celui de Samir, je voyais un caractère plus jovial, plus

léger, présent dans le monde humanitaire presque par hasard. En revanche, je

refusais toute psychologie pour les méchants. Je cherchais avant tout des « gueules »

dégageant une vraie virilité. J’ai eu la chance de trouver pour les « geôliers » des

comédiens avec une forte présence physique, comme Ivan Franek et Igor Skreblin.

Comment avez-vous dosé les révélations et la montée de l’angoisse ?

Dans l’écriture, il y a d’abord une phase où on se laisse aller avant de tout

ordonner en resserrant sur l’essentiel. J’ai assez vite su que je voulais jouer avec

peu d’éléments, allant vers une épure formelle et narrative. Les choses complexes

sont finalement souvent moins efficaces. Du coup, dans un environnement clos et

épuré, le moindre élément peut devenir un indice ou une menace et faire avancer

l’histoire ou accentuer la peur. Dans cette étrange prison, un rituel s’instaure autour

de la sonnerie du téléphone. C’est un élément simple mais extrêmement important.

La mise en place de ce système-là favorise l’angoisse et la tension. L’importance du

son était déjà présente dès l’écriture. Les aboiements, les claquements de portes et

la sonnerie du téléphone entre autres instaurent un rythme lancinant qui structure la

partie captivité du film.

Avez-vous écrit pour quelqu’un ou avez-vous choisi les comédiens en

fonction des personnages ?

Guillaume Lemans, le coscénariste du film, et moi avions les trois acteurs en tête. Ils

ont été notre tout premier choix. Zoé Félix incarne à merveille un mélange de force et

de fragilité. Elle est à la fois convaincante dans les scènes d’action et touchante dans

les moments de détresse. Sa prestation dans DEJA MORT d’Olivier Dahan m’avait

vraiment marqué. On l’a depuis vue dans des comédies, des rôles plus légers, mais

je sentais en elle une densité qui allait parfaitement au personnage. Elle lui apporte

un vrai naturel et une présence féline.

J’ai toujours apprécié Eric Savin. Je trouve qu’il en impose. J’avais besoin d’un

comédien charismatique qui puise faire exister son personnage d’emblée.

Le choix d’Arié Elmaleh a aussi été évident. Je savais que son parcours dans la

comédie apporterait une bonhomie au personnage et provoquerait la sympathie

du public. Il est le chic type qui se trouve un peu à la mauvaise place au mauvais

moment.

Votre film est très soigné d’un point de vue visuel. Comment avezvous

défini son style ?

J’ai eu la chance de travailler avec Vincent Mathias, un directeur de la photo très

talentueux. Pour le début du film, qui présente les personnages, je souhaitais une

approche visuelle assez simple, avec un côté un peu brut et documentaire. Lorsque

l’on passe à la captivité, en jouant sur la lumière, les cadrages et certains mouvements

de caméra, nous avons essayé de styliser davantage, tout en épousant le point de

vue du personnage de Zoé. Formellement, je voulais que le film paraisse à la fois

soigné et classique.

Combien de temps et où avez-vous tourné ?

Le tournage n’a duré que six semaines, en Alsace, où nous avons trouvé le décor de la

ferme des ferrailleurs. C’était vraiment un endroit incroyable, véritable capharnaüm.

Ce décor était situé dans un environnement très isolé au milieu de la forêt. Nous

avons eu beaucoup de chance de trouver ce lieu et de pouvoir y tourner.

Pour la prison, il s’agit d’un décor construit dans un hangar aménagé en studio avec

les moyens du bord.

Comment avez-vous conçu ce film ?

Dans les films « de genre », mon intérêt se porte avant tout sur la tension et l’atmosphère. La surenchère d’hémoglobine ou la violence gratuite ne m’attirent pas du tout. Pour CAPTIFS, mon premier long métrage, je souhaitais une histoire simple et classique. Je revendique ce classicisme, loin du trash ou d’une narration déstructurée. Je voulais proposer le film le plus haletant et le plus efficace possible avec des personnages auxquels on puisse s’identifier dans un environnement réaliste. L’autre paramètre que j’ai choisi dès le départ consistait à rester dans une subjectivité proche de celle de l’héroïne, sans pratiquement jamais quitter son point de vue.

On ne découvrirait les choses qu’avec elle. Par exemple, ce que l’on apercevrait de l’extérieur le serait à travers le vasistas de sa cellule, et on ne sortirait pas du bâtiment avant qu’elle-même ne le fasse physiquement. C’est à travers elle que l’on appréhende l’environnement angoissant qui l’entoure. Comme l’héroïne, nous n’avons qu’une vision parcellaire de son lieu de captivité. Ce parti pris offrait des possibilités intéressantes en termes de mise en scène, notamment au niveau du son. Le moindre bruit que l’héroïne percevait pouvait alors devenir source de menace. Cette subjectivité favorisait une approche intimiste qui – me semble-t-il – allait accentuer la tension et l’angoisse. Globalement, je préférais privilégier l’épure formelle à la surenchère d’effets.

Pourquoi avoir choisi un point de vue féminin ?

Sans vraiment l’expliquer, dans mes deux courts métrages réalisés auparavant, j’avais déjà adopté un point de vue féminin. Il s’agissait de films d’atmosphère mettant en scène de jeunes femmes basculant dans la psychose et la folie. Je dois aussi avouer que j’avais envie de filmer une femme. Zoé est belle mais possède également une dimension athlétique indispensable à la crédibilité de son personnage. Bien qu’engagée dans une ONG et très autonome, Carole peut aussi être fragile et perdre pied. Cette alliance constitue un vrai potentiel dramatique.

D’où vous vient votre envie de cinéma, et pourquoi ce film maintenant ?

J’ai toujours aimé le cinéma. Vers l’âge de vingt ans, alors que je faisais des études d’économie, j’ai vraiment eu envie de réaliser des choses avec les outils qui étaient à ma disposition. Je pense que c’était en moi depuis longtemps, mais je n’avais encore jamais osé. Et puis tout à coup, je suis passé à l’acte avec un premier court métrage. J’ai ensuite essayé d’écrire des histoires plus abouties. Mon deuxième court a été présenté au Festival de Gérardmer. C’est là que les producteurs de Sombrero m’ont contacté pour me proposer de travailler avec eux. Après avoir déjà produit MUTANTS, ils souhaitaient créer une collection de films de genre. Ce type de projet n’était pas pour me déplaire parce que j’aime la peur et les situations tendues au cinéma. L’angoisse et l’enfermement sont des thématiques qui m’intéressent. Adolescent, j’ai été très impressionné par les films de Roman Polanski. C’est à mes yeux un maître absolu. LE LOCATAIRE est un des films les plus anxiogènes que je n’aie jamais vus – il me met encore mal à l’aise aujourd’hui. Les films de genre amplifient et exacerbent la dramaturgie. L’idée de m’inscrire dans ce genre pour mon premier film était donc assez naturelle. Dans une économie modeste, il fallait trouver le bon angle. Je préfère le traitement de l’ambiance et de l’angoisse à une surenchère d’effets. Même si CAPTIFS n’a aucune prétention politique, le trafic d’organes m’a semblé être un cadre intéressant pour cette histoire. Pas de monstres, pas de psychopathes, juste une réalité réellement effrayante.

Comment avez-vous défini votre trio ?

L’idée de deux hommes et une femme s’est imposée dès le départ. Il était important pour moi que l’on puisse s’identifier aux personnages. L’identification à l’héroïne est évidemment fondamentale. Je souhaitais que le personnage féminin soit confronté à des évènements périlleux qui la renvoient à sa propre tragédie. Concernant ses deux co-équipiers, leur psychologie devait nécessairement être rapidement compréhensible. Comme dans une BD, ce qu’ils sont devait se lire à travers des traits évidents. Le physique des acteurs y contribue énormément. Pour le personnage de Mathias, j’avais envie d’un baroudeur qui a délaissé sa famille pour vivre sa passion et son métier. Pour celui de Samir, je voyais un caractère plus jovial, plus léger, présent dans le monde humanitaire presque par hasard. En revanche, je refusais toute psychologie pour les méchants. Je cherchais avant tout des « gueules » dégageant une vraie virilité. J’ai eu la chance de trouver pour les « geôliers » des comédiens avec une forte présence physique, comme Ivan Franek et Igor Skreblin.

Comment avez-vous dosé les révélations et la montée de l’angoisse ?

Dans l’écriture, il y a d’abord une phase où on se laisse aller avant de tout ordonner en resserrant sur l’essentiel. J’ai assez vite su que je voulais jouer avec peu d’éléments, allant vers une épure formelle et narrative. Les choses complexes sont finalement souvent moins efficaces. Du coup, dans un environnement clos et épuré, le moindre élément peut devenir un indice ou une menace et faire avancer l’histoire ou accentuer la peur. Dans cette étrange prison, un rituel s’instaure autour de la sonnerie du téléphone. C’est un élément simple mais extrêmement important. La mise en place de ce système-là favorise l’angoisse et la tension. L’importance du son était déjà présente dès l’écriture. Les aboiements, les claquements de portes et la sonnerie du téléphone entre autres instaurent un rythme lancinant qui structure la partie captivité du film.

Avez-vous écrit pour quelqu’un ou avez-vous choisi les comédiens en fonction des personnages ?

Guillaume Lemans, le coscénariste du film, et moi avions les trois acteurs en tête. Ils ont été notre tout premier choix. Zoé Félix incarne à merveille un mélange de force et de fragilité. Elle est à la fois convaincante dans les scènes d’action et touchante dans les moments de détresse. Sa prestation dans DEJA MORT d’Olivier Dahan m’avait vraiment marqué. On l’a depuis vue dans des comédies, des rôles plus légers, mais je sentais en elle une densité qui allait parfaitement au personnage. Elle lui apporte un vrai naturel et une présence féline. J’ai toujours apprécié Eric Savin. Je trouve qu’il en impose. J’avais besoin d’un comédien charismatique qui puise faire exister son personnage d’emblée. Le choix d’Arié Elmaleh a aussi été évident. Je savais que son parcours dans la comédie apporterait une bonhomie au personnage et provoquerait la sympathie du public. Il est le chic type qui se trouve un peu à la mauvaise place au mauvais moment.

Votre film est très soigné d’un point de vue visuel. Comment avezvous défini son style ?

J’ai eu la chance de travailler avec Vincent Mathias, un directeur de la photo très talentueux. Pour le début du film, qui présente les personnages, je souhaitais une approche visuelle assez simple, avec un côté un peu brut et documentaire. Lorsque l’on passe à la captivité, en jouant sur la lumière, les cadrages et certains mouvements de caméra, nous avons essayé de styliser davantage, tout en épousant le point de vue du personnage de Zoé. Formellement, je voulais que le film paraisse à la fois soigné et classique.

Combien de temps et où avez-vous tourné ?

Le tournage n’a duré que six semaines, en Alsace, où nous avons trouvé le décor de la ferme des ferrailleurs. C’était vraiment un endroit incroyable, véritable capharnaüm. Ce décor était situé dans un environnement très isolé au milieu de la forêt. Nous avons eu beaucoup de chance de trouver ce lieu et de pouvoir y tourner. Pour la prison, il s’agit d’un décor construit dans un hangar aménagé en studio avec les moyens du bord.

J’aime ça :

J’aime chargement…

Films-horreur.com News … Critiques … Rumeurs … Bandes annonces : le meilleur des films d'horreur

Films-horreur.com News … Critiques … Rumeurs … Bandes annonces : le meilleur des films d'horreur