Le sportif vantard, la blonde écervelée, le nerd timide, la jeune fille morale… Ces personnages vous disent quelque chose ? Nous ne connaissons que trop bien ces stéréotypes, traqués par un tueur masqué, qui peuplent les slasher movies depuis la naissance du genre à la fin des années 70. Mais le plus célèbre de ces archétypes qui a passionné les spectateurs depuis des décennies est sans conteste celui de la Final Girl.

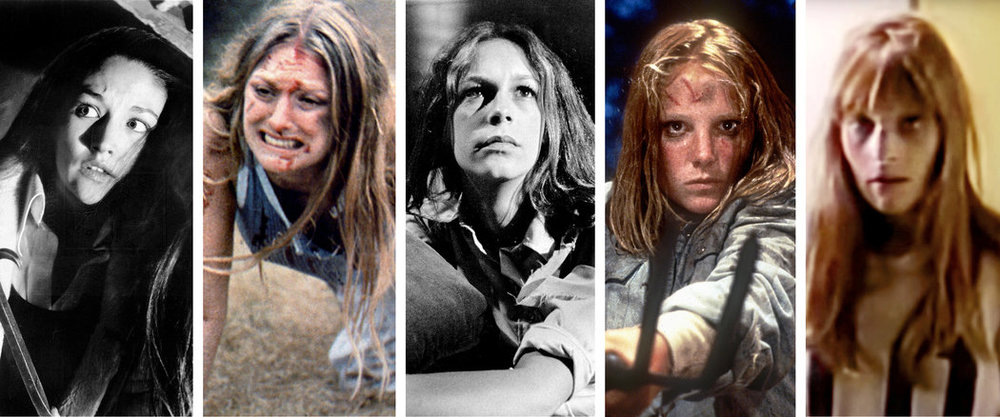

Laurie, Sidney, Alice, Nancy, Ellen, Jamie… Leurs noms sont entrés au Panthéon des plus grandes héroïnes de films d’horreur. Celles qui ont survécu, ont vaincu le tueur… Du moins jusqu’au prochain film. Héroïnes féministes ou personnifications de valeurs puritaines, qui sont ces Final Girls, et que disent-elles des rapports et stéréotypes de genre dans le cinéma d’horreur ?

Men, Women and Chainsaws

Carol J. Clover, spécialiste du trope, décrit la Final Girl en ces termes: « Elle est celle qui subit la vision des corps mutilés de ses amis, celle qui perçoit l’étendue des horreurs perpétuées ainsi que son propre péril. Celle qui est poursuivie, blessée, celle que nous voyons crier, échouer, tomber, se relever, et crier à nouveau. Elle est la terreur absolue personnifiée. » (Men, Women and Chainsaws, 1992). Le slasher, de manière plus explicite que tout autre genre cinématographique, explore les rapports et stéréotypes de genres de manière extrêmement codifiée. Dans ce cas précis, c’est le couple homme bourreau / femme-victime qui est au centre de l’attention. Le cas particulier du slasher et du cinéma d’exploitation est d’autant plus intéressant qu’il a été théorisé sous un angle précis : la vaste majorité des ces films, et notamment dans les années 80, est destiné à un public masculin, hétérosexuel et relativement jeune.

Les réalisateurs, par conséquent, adoptent ce que l’on nomme le « male gaze » : regard masculin, dans leur manière d’écrire des personnages et des arcs narratifs. En partant de cet état de fait, il est nécessaire de garder en mémoire que les personnages développés sont destinés à valider et à remettre parfois en question les stéréotypes de genre par le biais de ce regard. Dans cette perspective, la Final Girl diffère de ses compagnes poursuivies dans les bois (rues, maison sordide…) dénudées, et dont la caméra traque chaque bout de chair pour titiller les instincts érotiques/sadiques des spectateurs. Dès le début du film, nous sommes amenés à souhaiter la survie de ce personnage, alors que le sort de ses amis nous indiffère totalement : la Final Girl est le point d’identification du spectateur masculin comme féminin (il est d’ailleurs intéressant de noter que beaucoup d’entre elles portent des prénoms androgynes). Carol J Clover, tout en analysant ce trope comme fondamentalement oppressif, remarque à juste titre que le fait qu’un personnage féminin soit le point d’identification d’un public majoritairement masculin est un point très intéressant et pour le moins novateur dans le monde du cinéma. Ce mécanisme s’appuie sur l’ambivalence du public confronté à un slasher : le plaisir immoral d’assister à l’écran au massacre du tueur et le besoin moral de s’identifier à la victime.

Qui est la Final Girl ?

La Final Girl, personnage référencé et codifié à l’extrême, se doit d’être dotée de caractéristiques spécifiques. Jeune femme blanche, de classe moyenne et hétérosexuelle, la Final Girl est reconnaissable dès les prémices du film en raison de ses qualités morales qui peuvent être qualifiées de puritaines. En réalité, l’héroïne est moins définie par ses caractéristiques propres que par antagonisme avec les autres personnages féminins du slasher ; la Final Girl est : pure, douce, réservée, vierge, empathique. La Final Girl n’est pas sexuellement active, ne consomme pas de drogues ou d’alcool, ne se joue pas des personnages masculins… en substance, elle ne présente pas de comportements menaçants pour le status quo patriarcal et «moral ».

Il a été noté par beaucoup de critiques et de spectateurs avertis que l’ordre des décès du slasher est déterminé par un pattern construit sur des valeurs conservatrices (et parfois même à forte tendance religieuse) : parmi les victimes certaines, nous trouvons les femmes sexuellement actives, les «stoners», les personnages faisant preuve d’un orgueil déplacé (le jock), les personnages racisés. Ainsi, reste face au tueur masqué la Final Girl : une femme pure, incarnant des valeurs conservatrices traditionnelles. Dans le slasher, la survie se mérite, et gare à celles et ceux qui emprunteraient un chemin moral « déviant » ou simplement non conforme aux standards de la société. Mais la Final Girl ne doit pas sa survie uniquement grâce à sa personnalité ; son statut est également acquis par un parcours qui tient du calvaire : le personnage doit souffrir, assister à la mort de ses amis, être torturé, violenté, poursuivi. Chacun de nous se rappellera le lent et terrifiant parcours de la Final Girl de “Massacre à la tronçonneuse”… Femme aux valeurs conservatrices ou héroïne badass, que révèle le trope de la Final Girl sur la place de la femme dans le slasher ? Il faut le reconnaître, ce personnage emblématique divise beaucoup de critiques cinématographiques: figure ambivalente représentant à la fois une image archaïque de la femme vertueuse et des caractéristiques féministes, la Final Girl a tantôt été condamnée, tantôt acclamée. Il faut reconnaître que la présence d’une femme dans un rôle d’héroïne et non de victime est une avancée considérable dans le genre horrifique. Mais il ne faut pas oublier que ce personnage survit grâce à son statut de « femme pure » ainsi que ses qualités traditionnellement considérées comme « masculines » : courage, violence, résilience, combativité.

Le rôle de la final girl a tendance à éclipser le caractère problématique des décès des autres personnages féminins, punis pour leur luxure : parce qu’il existe un personnage semblant féministe auquel nous pouvons nous identifier, les meurtres « punitifs » des jeunes femmes deviennent plus acceptables.Aussi jouissive que puisse être son existence, la Final Girl reste un standard féminin impossible à atteindre, condamnant ainsi l’immense majorité de nous, femmes réelles, à mourir dans d’atroces souffrances.

#NotAllFinalGirls ?

Au cœur d’une ribambelle de films aux personnages plus codifiés les uns que les autres, certains réalisateurs se sont joués des stéréotypes pour porter à l’écran des Final Girls progressistes ou simplement surprendre les spectateurs, et ce depuis les années 70. “Black Christmas”, slasher réalisé en 1974 par Bob Clark, met en scène une final girl singulière : Jess Bradford rompt avec la règle de chasteté réservée à son statut d’héroïne. Sexuellement active et indépendante, la jeune femme tombe enceinte et décide d’avorter, contre l’avis de son compagnon. Un choix scénaristique audacieux, si l’on prend en compte le fait que le film est sorti un an après la loi Roe vs Wade, légalisant l’avortement aux Etats-Unis. Dans un autre registre, le deuxième opus de “Freddy, les griffes de la nuit” (La Revanche de Freddy, 1984) opère un changement radical : la Final Girl devient un Final Boy.

En faisant du jeune Jess le survivant ultime de son slasher, Jack Sholder signe alors l’un des films les plus ouvertement gays du cinéma d’horreur ; Freddy représentant pêle-mêle les désirs refoulés du héros, la désapprobation sociale de sa sexualité, mais également la menace du Sida à l’époque en pleine expansion. Cette iconographie homo-érotique atteignant évidemment son point culminant lors de la scène du meurtre du professeur de gym, attaché nu dans les douches, griffé et fouetté par Freddy (Jess) avec une serviette. Fantasme sadomasochiste et terreur d’une sexualité refoulée…A ce stade, il semble absurde de parler de sous texte. Wes Craven, avec Scream (1996), nous présente tout simplement dans sa scène d’ouverture une excellente candidate au statut de Final Girl qui ne survivra pas au générique d’ouverture.

Les Final Girls de l’ère post-féministe

Le slasher, parce qu’ultra codifié par essence, est l’un des genres cinématographiques les plus à même de se remettre en question et donc de transgresser lesdits codes. Son imagerie et ses scénaris fonctionnent grâce à un mélange de références et de connivence avec son public qui, pour l’immense majorité, a assimilé ses codes jusqu’à la moelle (il suffit de jeter un œil aux trailers de la prochaine saison d’American Horror Story pour s’en rendre compte…). C’est en partie pour cette raison que la dernière décennie a vu fleurir un grand nombre de parodies du genre, pour le meilleur (“Tucker & Dale vs Evi”l) comme le pire (la saga des “Scary Movies”). Référencés et métas à l’extrême, ces films d’un nouveau genre s’attaquent notamment au cliché de la Final Girl. C’est le cas de “Final Girls” (2015), dans lequel une bande d’amis se retrouvent coincée dans un slasher des années 80. L’héroïne, familière des codes du genre, a conscience de son statut d’héroïne finale : c’est grâce à cette conscience et sa connaissance des mécanismes du slasher qu’elle parvient à vaincre le tueur. Mais l’une des Final Girls parodiques les plus intéressantes de ces dernières années reste Dana (La Cabane dans les bois, 2012).

A l’issue d’un film méta bourré de références, de codes et de stéréotypes, Dana est confrontée à son statut de Final Girl (clin d’œil ultime, par l’une des incarnations les plus connues du trope, Sigourney Weaver). Dans la scène finale, Dana, avec sa conscience nouvellement acquise, a le choix de tuer son ami pour devenir la Final Girl et sauver le rituel, ou bien transgresser les codes et mener à la destruction du monde. Après une hésitation, Dana choisit, et refuse de perdre son statut de personne pour endosser celui de stéréotype, menant par là à une révolte des forces sous terre et à la destruction du monde. Ou du moins, la destruction du slasher tel que nous le connaissons trop bien. Au-delà de la parodie frontale, il faut admettre que le slasher, depuis une quinzaine d’années,revisite fréquemment les clichés dans lesquels il s’est souvent enfermé. Cette tendance auto-réflexive,mêlée à une conscience de plus en plus accrue des discours féministes et des oppressions systémiques en général, a donné vie à des personnages pour le moins subversifs. Dans “Feast” (John Gulager, 2005), après avoir joué durant une bonne partie du film avec les attentes des spectateurs, le réalisateur dévoile l’identité de sa Final Girl :il s’agit d’une mère célibataire et travailleuse du sexe. Le très jouissif “You’re Next” (2012) met quant à lui en scène l’une des héroïnes les plus badass de l’histoire du genre. Erin n’est pas un simple trope : personnage à part entière sortant des clichés de la femme « pure », elle doit sa survie uniquement à ses aptitudes hors-normes. Réactive, résiliente,rationnelle, inventive, combative et courageuse, Erin prend part activement à sa survie, rompant alors avec la tradition des Final Girls puritaines condamnées à souffrir pour mériter leur survie.

La Final Girl dans un monde post MeToo

2017 a marqué un tournant dans les débats féministes au niveau planétaire : la libération de la parole des femmes victimes de violences sexuelles change enfin la donne dans notre manière de mettre en scène les rapports de genre au cinéma. L’industrie de l’horreur (et le slasher en particulier), mettant en scène de manière frontale ces questionnements se doit donc de digérer cette conscience sociale et politique. L’horreur contemporaine (nourrie de discours politiques progressistes) a déjà donné quelques très beaux exemples de films au sous-texte féministe: dans “The Witch” (Robert Eggers, 2016), la sorcière se libère du carcan patriarcal ; dans “Grave” (Julia Ducourneau, 2017), la métaphore de l’éveil sexuel féminin côtoie la figure du cannibale ; dans “Revenge” (Coralie Fargeat, 2018), le rape-andrevenge prend une dimension féministe. Mais comment le slasher, avec son iconique duo homme bourreau / femme victime , peut-il se réinventer à la lumière de ces nouveaux enjeux ?

L’exemple le plus criant est sans doute le dernier opus de la saga “Halloween” (David Gordon Green, 2018), qui opère un changement radical et brillant dans l’écriture du slasher classique. Nous retrouvons Laurie, Final Girl emblématique (et caractéristique du trope), 40 ans après les événements du premier film. Grand-mère alcoolique, anxieuse et paranoïaque, le personnage est écrit à travers le prisme des conséquences du traumatisme créé par le tueur masqué. Dans cette perspective, Michael Meyers tend à devenir une personnification du trauma/de la menace de l’agression. Le monde est fasciné par le serial Killer (les journalistes, le monde médical comme la police), et discrédite la terreur (légitime) de l’héroïne. Laurie a passé son existence à se protéger de cette menace et a par ailleurs légué sa terreur à sa fille et sa petite fille. La transmission de la peur de génération de femme en génération de femme, dans un monde où le besoin de se protéger est considéré comme une forme de paranoïa retranscrit la manière dont les agressions sexuelles et oppressions sexistes sont traitées dans notre société. Le développement du film donne raison à Laurie : Michael Meyers s’échappe et part à sa recherche. Sa peur est validée et légitimée. Sa fille, qui s’était éloignée de sa mère et du carcan protecteur et défensif dans lequel elle a été élevée, réalise que le danger n’est pas une chimère, mais une menace contemporaine.

Au-delà de la vengeance individuelle, “Halloween 2018” traite du besoin de reconnaissance du trauma, du besoin de réparation et de la solitude des victimes moquées, discréditées. Laurie et les femmes de sa famille sont seules face au souvenir/menace de Michael Meyers, et c’est seules qu’elles devront mettre un terme au crimes du tueur. Mais il est fort à parier que cette victoire n’est une fois encore pas définitive, et que l’ombre de Michael Meyers planera encore longtemps sur ses victimes, qui seront encore et toujours en sursis.

Par Cécile Nicolas

Films-horreur.com News … Critiques … Rumeurs … Bandes annonces : le meilleur des films d'horreur

Films-horreur.com News … Critiques … Rumeurs … Bandes annonces : le meilleur des films d'horreur