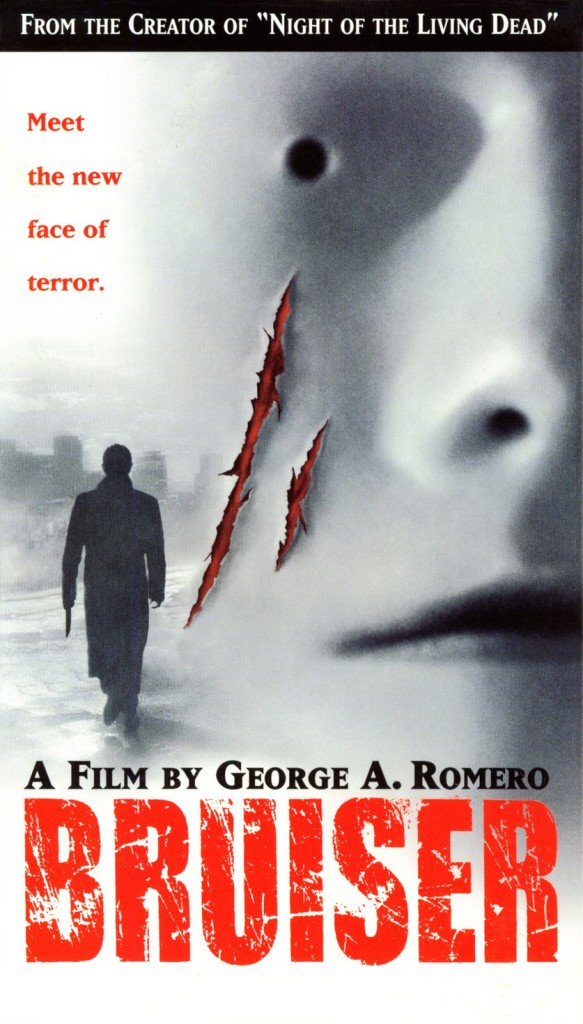

Henry Creedlow a toujours respecté les règles et fait ce qu’on lui demandait de faire sans poser de questions. Mais un matin, il découvre que son visage a disparu. Tous ses efforts d’intégration et son désir de reconnaissance ont fini par lui coûter la seule chose qu’il ne peut remplacer : son identité. Il se lance dans une expédition punitive contre tous ceux qui l’ont humilié jusqu’alors.

Depuis La Part des Ténèbres en 1992 jusqu’à Land Of The Dead en 2005, George A. Romero n’a fait qu’un seul film : Bruiser. Revenge-flick fantastico-horrifique atteignant des sommets de cynisme corrosif, Bruiser dénote dans la filmographie du maître des zombies autant par son histoire grinçante que par le traitement formel qui lui est associé. Brutal, caustique, nerveux et attachant, le film s’apparente à un fantasme universel de vengeance salée envers ceux qui s’acharnent à pourrir la vie des autres, une véritable explosion de rage trop longtemps contenue qui se métamorphose un beau matin en soif de revanche inassouvissable, si ce n’est dans le sang et les larmes…

Après Martin et la saga Of The Dead, on ne s’étonne plus de voir les films de Romero prendre des allures d’allégories profondément réflexives sur des thématiques intrinsèquement liées aux différentes facettes d’une humanité en déclin. Ici, c’est la perte d’identité d’un individu englué corps et âme dans le conformisme qu’impose la société occidentale en échange du rêve illusoire d’une potentielle ascension sociale qui est traitée via le personnage pathétique de Henry Creedlow. Outre ce que suggère la construction sans équivoque de son nom (« Creedlow » signifie littéralement « principes faibles », qui n’est pas sans évoquer la faiblesse de caractère certaine dont souffre celui qui le porte), Henry représente cette couche de population salariée, déconsidérée et opprimée par l’ascendance tyrannique de leur hiérarchie, qui envisage chaque matin le suicide mais qui continue néanmoins à se saigner aux quatre veines dans l’espoir vain de concrétiser un jour leurs idéaux. Pour combler les désirs extravagants de sa femme trop ambitieuse et infidèle ; pour répondre aux attentes toujours plus exigeantes de son patron qui le méprise et l’humilie sans cesse ; pour avoir l’impression d’exister et d’enfin trouver sa place dans un monde hostile qu’il ne comprend pas malgré tous ses efforts et sa bonne volonté ; Henry a littéralement renié son individualité propre, se laissant écraser jour après jour sans jamais se plaindre… Désormais, il n’est plus que l’ombre de lui-même, il est « l’homme invisible » que personne ne remarque ni n’entend, allant jusqu’à complètement ignorer qui il est réellement et quelles sont ses aspirations véritables indépendamment de toute contrainte extérieure. Et Romero de pousser la symbolique jusqu’à le faire se réveiller un beau matin avec un masque blanc, parfaitement vierge, en guise de visage…

Ainsi, c’est donc le brusque et sanglant réveil d’un homme jusqu’à présent résigné à sa misérable condition de faire-valoir qui sert de base à l’histoire de Bruiser (« Cogneur » en français). Le spectateur va alors assister à la métamorphose complète d’un homme qui n’a plus rien à perdre et que la prise de conscience de son statut peu enviable a transformé en Ange de la Mort assoiffé de vengeance. De ce côté-là, le film est absolument jouissif tant il cristallise un désir intime que nous pouvons tous éprouver à un moment de notre vie, celui de tout envoyer valser sans penser aux conséquences et de se faire justice soi-même pour rétablir un ordre personnel jusqu’alors laissé en berne, cause d’une souffrance morale aussi insidieuse que destructrice. Du début à la fin du film, on ne peut qu’être fasciné par le talent d’observateur incroyablement perspicace de Romero qui est ici parvenu à saisir l’essence du vice humain avec une subtilité tout simplement éblouissante. A l’instar du poète solitaire qui du haut de sa tour d’ivoire esquisse des croquis d’une lucidité implacable des diverses personnalités qu’il distingue parmi la foule mouvante, le cinéaste de Pittsburgh a réussi à capter ces petits détails éthérés qui constituent l’être humain dans toute sa complexité et son ignominie.

Il est évident que le film accuse volontairement un certain manichéisme dans sa perception du monde : les « mauvais » sont vraiment pourris jusqu’à l’os tandis que les « bons » (et ils sont rares) affichent des comportements irréprochables jusqu’à la fin du film. Seul le personnage d’Henry, que nous avons déjà décrit précédemment, illustre explicitement la dualité relative à tout être humain en étant capable du meilleur comme du pire. Pour relever un tel challenge, Romero s’est entouré d’un casting de choix : on retrouve l’excellent Peter Stormare (The Big Lebowski ; 2001 Maniacs ; L’Imaginarium du Docteur Parnassus) qui se démène comme un beau diable comme être le plus insupportable possible (et il y arrive de manière très convaincante), la candide Leslie Hope (la femme de Jack Bauer dans la saison 1 de 24 Heures Chrono) dont le rôle de Rosie semble avoir été fait sur-mesure, et bien sûr Jason Flemyng (Arnaques, crimes et botanique ; Mirrors ; Kick-Ass) dont l’indéniable talent d’acteur se retrouve ici sublimé par un charisme inénarrable et une adaptation parfaite à son personnage de looser désabusé poussé par une hargne redoutable jusqu’alors insoupçonnée. La présence du vétéran de l’horreur Tom Atkins (Fog ; New York 1997 ; Maniac Cop), qui avait déjà collaboré avec Romero sur Creepshow et Deux Yeux Maléfiques, reste fort réjouissante pour les fans des films d’horreur old school des années 80.

Outre ses performances d’acteurs remarquables et son scénario comme toujours admirablement bien élaboré, Bruiser se singularise par l’utilisation de nombreux codes appartenant essentiellement au genre horrifique, et plus précisément au film de zombies. Ce sera donc le sourire aux lèvres (ou dans un sursaut, au choix) que l’on assistera aux apparitions fantomatiques d’un Henry qui a tout du parfait mort-vivant (l’analogie est vite faite entre l’homme sans visage et le cadavre ambulant), surgissant de derrière une porte ou une fenêtre (avec les effets sonores qui vont bien), attaquant souvent dans le dos, agrippant brusquement l’épaule de sa future victime, etc. Le film se montre par ailleurs doté d’une esthétique très poussée, autant dans l’élaboration de plans absolument brillants que dans le travail effectué sur la photographie. Les dialogues, souvent très incisifs, tranchent dans le vif avec une virtuosité typiquement Romerienne qui force le respect et l’admiration autant qu’elle pousse à la réflexion. Bien évidemment, le révérend de l’horreur a pris soin d’agrémenter son œuvre de quelques effets gore bien sentis qui retranscrivent parfaitement la pression constante que subit Henry et qui le pousse à commettre l’Irréparable. Néanmoins, on peut relever quelques longueurs à partir de la seconde moitié du film, le rythme tend à s’essouffler quelque peu avant de repartir sur un final aussi spectaculaire que réjouissant. La justice est faite, l’ordre rétabli, la bombe « H »peut alors se désamorcer jusqu’au prochain cas de force majeure…

Malgré ses quelques imperfections toutes relatives, Bruiser reste une œuvre extrêmement forte, à l’énergie détonante qui éclate dans tous les sens pour nous mettre une grosse claque sans ménagement. Vecteur d’une catharsis incontestablement libératrice, Bruiser nous offre le plaisir régressif de savourer l’ironie mordante et pessimiste de George A. Romero tout en expurgeant nos propres frustrations par l’intermédiaire de ce joyeux défouloir marqué par le goût du sang.

Par Emmanuelle Ignacchiti