Henry, Portrait d’un serial killer est un film basé sur la vie et les ‘exploits’ macabres de l’un des tueurs en série les plus monstrueux de toute l’histoire des Etats Unis: Henry Lee Lucas. Comme tous les serial killers, Harry possède un double visage, celui d’un homme ordinaire sans histoire, et un autre qui l’entraine dans une folie meurtrière sans précédent en compagnie de son ami Otis Toole.

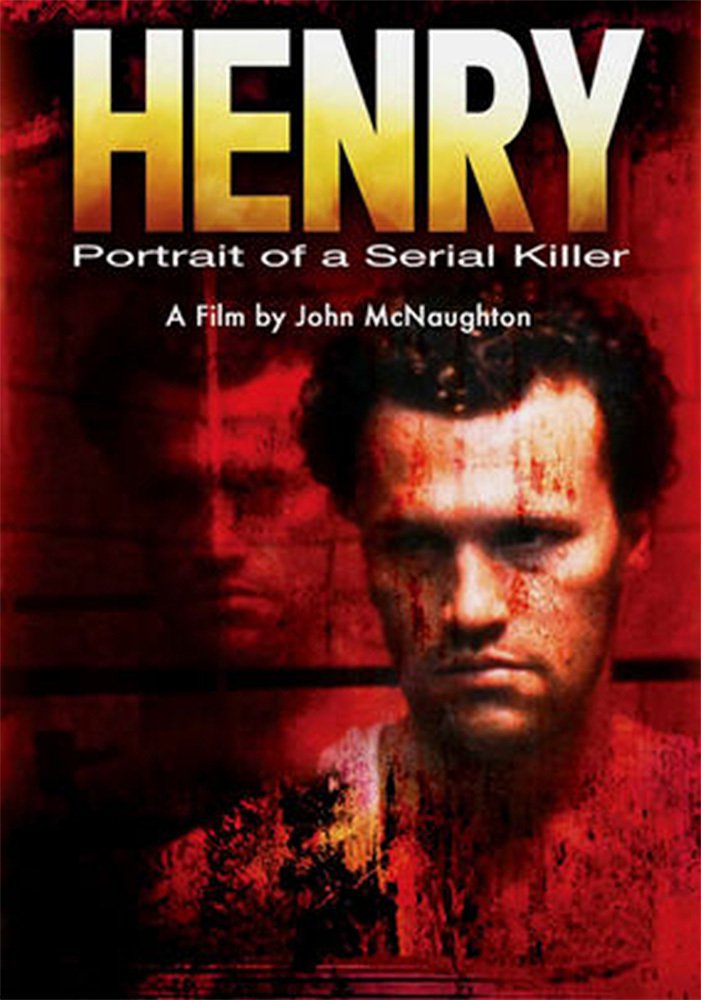

Qui n’a jamais entendu parler d’Henry, Portrait d’un serial killer, film-choc devenu culte de par son impitoyable violence et doté d’un réalisme proprement effrayant qui déchaîna les foudres de la censure lors de sa sortie en salles ? En suivant une partie du quotidien d’un tueur en série hanté par les démons de son enfance, John McNaughton allait sans le savoir établir durablement les codes du film de serial killer et laisser une empreinte sanglante dans l’histoire du cinéma d’horreur.

Le film s’ouvre sur le plan d’un cadavre de femme mutilé et barbouillé de sang, inerte et entièrement nu, le regard vide, gisant au milieu de nulle part, sur un fond sonore de hurlements suraigus et de bruits sourds laissant deviner la lutte désespérée qui précéda la mort. S’ensuivent alors d’autres scènes du même type : une femme pieds et poings liés reposant sur des toilettes pour l’éternité, un tesson de bouteille fiché dans sa bouche démesurément grande ; une autre étendue face contre terre et flottant tranquillement dans une petite étendu d’eau ; une vieille femme avachie sur le comptoir d’un bar, le côté du crâne orné d’un trou béant… Parallèlement à ses visions cauchemardesques pour le moins dérangeantes, nous faisons la connaissance d’Henry (Michael Rooker, Cliffangher ; The Walking Dead), colosse au visage taillé au burin s’exprimant néanmoins avec une voix douce et empreinte de courtoisie bienveillante, qui d’ailleurs ne manque pas de complimenter la serveuse du restaurant où il vient tout juste de finir de déjeuner sur son joli sourire et ses talents culinaires. Étrange… Nous venons de voir ce que nous présumons être ses œuvres, mais nous ne l’avons pas encore vu passer à l’acte. Ce puissant contraste entre l’image que nous percevons d’Henry et les actes sordides qu’il commet imprègne l’intégralité de la séquence d’ouverture et se poursuivra tout au long du film, instaurant une tension plus que palpable et une ambivalence gênante dans nos sentiments vis-à-vis de ce personnage atypique. Qui est-il ? Comment est-il devenu un serial killer ?

Le film se gardera bien de nous fournir des réponses concrètes et se contentera de rester évasif, tout au plus lancera t-il quelques pistes sur de potentielles causes à effets qui nous permettront de nous livrer à nos propres interprétations psychanalytiques. Car ce qui compte en réalité n’est pas tant ce qui aura pu, dans son passé, pousser Henry à tuer, non, c’est l’instant présent durant lequel il tue. Expliciter les raisons d’un tel comportement reviendrait à annihiler la répulsion croissante mêlée d’incompréhension horrifiée que nous éprouvons à son égard : le fait que ces meurtres barbares ne disposent d’aucun motif, valable ou non, rend l’acte en lui-même d’autant plus monstrueux et choquant. En effet, le choc est bel et bien ce qui prédomine dans Henry, Portrait d’un serial killer. La pellicule crade et terne, la bande-son grave, oppressante, répétitive, ainsi que les décors sordides au sein desquels des personnages pourris jusqu’à l’os évoluent lamentablement contribuent à créer cette ambiance lourde, glauque et empreinte de folie malsaine qui frappe le spectateur d’un authentique effroi lorsqu’il entreprend de visionner le film. Les meurtres sont filmés avec une précision quasi-documentaire et laissent s’exprimer de la manière la plus crue toute la violence qu’Henry renferme dans son cœur nourri par les résurgences de traumatismes infantiles enfouis. Le sadisme et la cruauté des crimes perpétrés avec un détachement difficilement concevable pour la plupart d’entre nous achèvent d’ériger Henry, Portrait d’un serial killer en véritable hymne à la déchéance humaine.

Les personnages du film représentent le fin fond de l’humanité dans ce qu’elle a de plus vil et de plus répugnant. Otis Toole (Tom Towles, The Devil’s Rejects ; Halloween), ancien compagnon de cellule d’Henry avec qui celui-ci partage son appartement miteux, est une abomination de perversité et de folie furieuse réprimée jusqu’à ce que, catalysée par Henry, elle finisse par exploser dans un torrent de rage sans fin et sans limites. Sa sœur, Becky, incarne la parfaite victime des hommes : violée par son père, battue par son ex-mari et molestée par un frère incestueux, elle n’est rien de plus qu’une misérable proie sans défense qui rêve du grand amour pour enfin pouvoir se libérer des chaînes de son passé. Quant à Henry… Difficile de se faire une idée claire sur sa personnalité. On sent chez lui une pulsion de mort omniprésente qu’il ne parvient pas à réprimer, une addiction au meurtre entretenue depuis son plus jeune âge et surtout une haine farouche envers les femmes, qui représentent dans son inconscient malade le symbole ultime de la luxure associée à la douleur la plus intime. Mais il transparait également dans son comportement une fragilité et une sensibilité presque touchantes, notamment grâce au jeu très subtil de l’excellent Michael Rooker, ce qui rend notre position d’autant plus inconfortable que nous ne pouvons avoir d’opinion réellement tranchée sur le personnage d’Henry. Et lorsqu’il décide avec Otis de filmer leurs meurtres à la façon d’un snuff movie, le film devient alors particulièrement éprouvant tant il se complait dans l’ultra-violence avec un réalisme viscéral. De la même manière qu’Alex DeLarge et ses droogies dans Orange Mécanique de Stanley Kubrick, Henry et Otis pénètrent au hasard dans une maison, armés d’une caméra, et prennent un plaisir évident à massacrer toute la famille en filmant chacun de leurs gestes sans omettre de commenter la scène macabre dont ils se sont improvisés acteurs et réalisateurs. Cette mise en abyme accentue encore davantage la dimension documentariste du film tout en renforçant l’ignominie des deux personnages principaux qui ne peuvent exister autrement que dans la chair et le sang.

Henry, Portrait d’un serial killer se présente enfin comme une spirale infinie n’offrant aucun échappatoire possible à celui qui se trouve prisonnier en son centre, poussé par la force irrépressible de chimères implantées dans son esprit depuis l’enfance qu’il identifie comme son instinct de survie. « C’est nous ou eux, expliquera t-il le plus solennellement du monde à Otis après avoir assassiné deux prostituées prises au hasard, cette ville est une putain de jungle… C’est la loi du plus fort ». Henry ne fait pas que tuer, il réfléchit jusqu’à trouver un sens à ses actes et ainsi à sa propre existence. Il en est de même lorsqu’il propose à Otis qui vient de se faire casser le nez d’aller « faire un tour en ville » afin de l’aider à se libérer par le meurtre de l’emprise de sa colère et de sa frustration devenue intolérable. Que ce soit pour survivre ou pour apaiser une souffrance et atteindre une sérénité éphémère et illusoire, tuer est devenue une nécessité pour ces rebuts de la société enfermés dans un cycle de destruction qui ne peut avoir de fin. Le film commence et se termine par un meurtre… Ainsi, la boucle est bouclée.

Le film de John McNaughton est donc à considérer comme LE film de serial killer par excellence qui tire sa redoutable efficacité non pas tant d’une exacerbation de violence graphique que de la mise en place savante d’une atmosphère sordide et d’un malaise constant. Henry, Portrait d’un serial killer fait à mes yeux figure de chef-d’œuvre intemporel qui, s’il ne se montre pas vraiment accessible à tous, ne manquera pas d’impacter durablement même les plus endurcis d’entre nous. Un film profondément dérangeant qui n’a pas usurpé son statut d’œuvre culte, assurément.

Par Emmanuelle Ignacchiti