George Romero a eu maintes fois l’occasion de le clamer haut et fort à qui veut l’entendre : Martin est son film préféré car le plus personnel de toute sa carrière. Et franchement, ça se ressent : cette oeuvre reste définitivement à part dans la filmographie Romerienne, une étrangeté cinématographique à la fois incroyablement douce et percutante. En effet, nous avons affaire à un film merveilleusement poétique, sensible et mélancolique mais qui contient malgré tout en son sein une hargne féroce prête à se déverser sur sa cible principale : la religion, ainsi que les traditions Moyenâgeuses qu’elle colporte depuis la nuit des temps.

Romero s’attaque donc une fois de plus à un sujet qui fâche avec la virulence jouissive qu’on lui connait. Les masques tombent et les visages des vrais coupables de son histoire apparaissent sans fard, dans toute leur laideur et leur folie destructrice. De ce fait, le personnage de Martin ressemble davantage à une victime qu’à un véritable meurtrier sans cœur et sans reproches. Victime des croyances archaïques des membres de sa famille qui se croient frappés par une malédiction ancestrale ; victime du harcèlement perpétuel de son oncle Cuda (impressionnant Lincoln Maazel), fanatique religieux se sentant investi d’une mission divine : celle de détruire l’âme de « Nosferatu » ; victime de la dure loi des apparences et de l’individualisme forcené qui sévit dans la petite ville de Pittsburgh ; et enfin victime de lui-même, de son mutisme pathologique et de l’addiction au sang qu’il a développée au fil des années, persuadé qu’il est réellement un vampire (« It’s like a disease » expliquera t-il à la radio). A partir de cette trame originale et écrite par Romero lui-même, ce dernier explore tout en subtilité les conséquences irréversibles que peuvent entraîner la cruauté et le rejet permanents sur une personne a priori pure et équilibrée ; de même que la folie furieuse qui émane de certains dogmes religieux qui comptent pourtant l’adhésion de la majorité de la population terrestre.

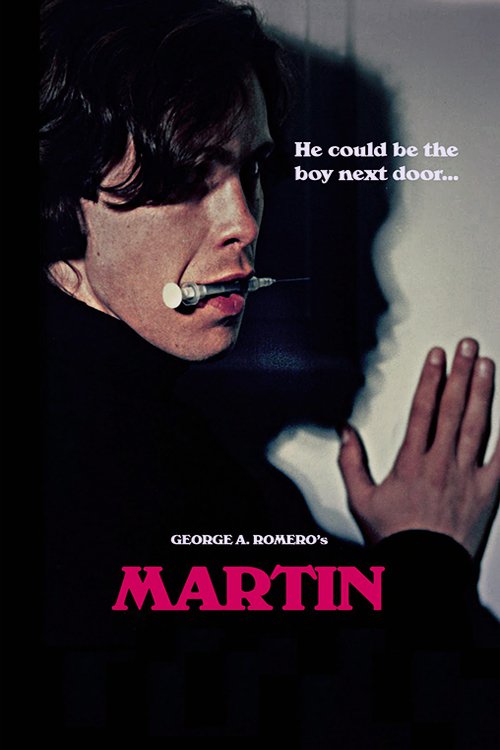

C’est donc la destruction totale de l’innocence d’un jeune homme d’à peine dix-sept ans qui est ici mise en image avec une sensibilité (et non pas une sensiblerie) profondément bouleversante. Soyez avertis : ce film fait mal, déjà de par la noirceur sans fond de son histoire mais aussi par le traitement formel véritablement éprouvant qui lui est associé. Martin est une sorte de conte tragique des Temps Modernes, une fable infiniment pessimiste dont la morale tombe à la fin comme un couperet tranchant les langues de bois. Comportant plusieurs scènes de meurtre assez choquantes car très réalistes pour l’époque, cette déconstruction du mythe du vampire s’appuie à la fois sur les codes du drame et du thriller horrifique. Ainsi certaines séquences sont-elles vectrices d’une portée dramatique réellement douloureuse, tandis que d’autres parviennent à nous retourner les tripes de révulsion tant l’atrocité des actes commis ressort avec une crudité graphique difficilement soutenable. Jamais sublimée mais bien au contraire montrée dans son plus simple appareil, aussi abrupte qu’elle le serait certainement en réalité, la violence apparait dans Martin comme une nécessité à laquelle le héros répugne cependant à se résoudre : il ne veut faire de mal à personne mais y est obligé pour satisfaire sa « soif » de sang ; d’où l’utilisation de seringues contenant de puissants sédatifs pour rendre l’acte aussi indolore que possible à ses victimes. C’est donc un Martin poussé à agir par une force inconnue, aussi délicieuse que détestable, que nous voyons évoluer au gré des rencontres, funestes ou pas, déchiré entre sa raison qui condamne ses agissements et ses pulsions qui lui réclament encore et toujours plus de sang.

Singularité purement Romerienne : le film est ponctué de faux souvenirs que Martin s’est crée pour rendre son délire congruent à la réalité. Différenciées des autres images appartenant à la temporalité de la fiction par l’utilisation du noir et blanc qui leur confère un aspect proche de l’expressionisme allemand (avec, en tête, le Nosferatu de F.W. Murnau), ces images de souvenirs factices datant du XIXème siècle (le « vampire » se croyant âgé de quatre-vingt quatre ans à l’époque de la fiction) mettent en scène un Martin pourchassé par les habitants d’un village pittoresque ; condamné à subir les foudres de l’église catholique qui s’acharne à vouloir pratiquer sur lui des rituels d’exorcisme d’un autre âge ; enchaîné à son destin comme un prisonnier à son boulet et forcé de réitérer le même acte sanglant jusqu’à la fin des temps. Ces visions régressives et très esthétisées comportent quelques éléments purement fantasmagoriques, dont le traitement du son, proche de celui du cinéma expérimental, ou encore la nature décousue de ces souvenirs artificiels qui peuvent surgir d’un inconscient monté de toutes pièces par Martin lui-même à tout moment, avec ou sans lien logique avec les évènements que celui-ci est en train de vivre. Il s’agit bien évidemment de fantasmes que Martin s’est construit au fil du temps pour éviter tout risque de conflit interne : en se bâtissant un faux passé, il s’est forgé une identité qui corrobore ce qu’on lui a répété toute sa vie durant… Il est « Le Comte », un être désemparé atteint d’une maladie incurable, qui traverse les époques en étant voué à la solitude pour l’éternité. Qu’on se le dise, Martin a tout d’une véritable tragédie contemporaine, mais le grand talent de Romero est de ne jamais sombrer dans le pathos larmoyant (du genre « Sortez vos mouchoirs ! ») ; le récit reste subtil, abordant ce thème difficile avec beaucoup de pudeur et dans un style globalement très simple.

Pour ce film, George A. Romero s’est amusé à jouer un personnage secondaire plutôt sympathique : celui du Père Howard, jeune prêtre un brin effronté qui semble préférer le bon vin aux sermons austères de ses messes du dimanche. C’était la toute première fois que le réalisateur tenait un vrai rôle dans l’un de ses propres films (si l’on ne prend pas en compte sa brève apparition en tant que journaliste télévisé dans Night Of The Living Dead), expérience qu’il reproduira quelques années plus tard dans Dawn Of The Dead. Le cascadeur Tom Savini, qui est également en charge des effets spéciaux et maquillages du film, fait aussi partie du casting de Martin : en effet, ce dernier interprète le rôle d’Arthur, le petit ami indigne de Christine (alias Christine Forrest, future Mme Romero) qui constitue également un second rôle d’une relative importance dans l’intrigue. Inutile de préciser combien il est agréable pour les fans de voir leur réalisateur favori ainsi que son plus fidèle et talentueux collaborateur réunis à l’écran et interpréter leurs personnages respectifs avec beaucoup de crédibilité, poussés par un amour du cinéma presque palpable…

Martin reste une véritable œuvre d’auteur atteignant un degré d’intensité plutôt inhabituel pour le genre qu’il se plait à détourner avec beaucoup de génie. A la fois virulente attaque envers toute les formes de religion et ode délicate aux affres de la période adolescente, avec ses quêtes identitaires chaotiques qui s’achèvent malheureusement trop souvent dans l’errance et l’autodestruction ; Martin demeure à ce jour le film le plus abouti de la carrière de Romero. Un chef-d’œuvre d’une authenticité rare qui ne se laisse cependant pas approcher facilement mais qui délivrera toutes ses richesses une fois le premier pas accompli.

Par Emmanuelle Ignacchiti