Au temps du cinéma muet, “Baby” Jane est une grande star, une des premières enfants prodiges. Sa sœur Blanche, timide et réservée, reste dans l’ombre. Dans les années 30, les rôles sont inversés, Blanche est une grande vedette, Jane est oubliée. Désormais, bien des années après, elles vivent en commun une double névrose. Blanche, victime d’un mystérieux accident, est infirme et semble tout accepter d’une sœur transformée en infirmière sadique qui multiplie les mauvais traitements…

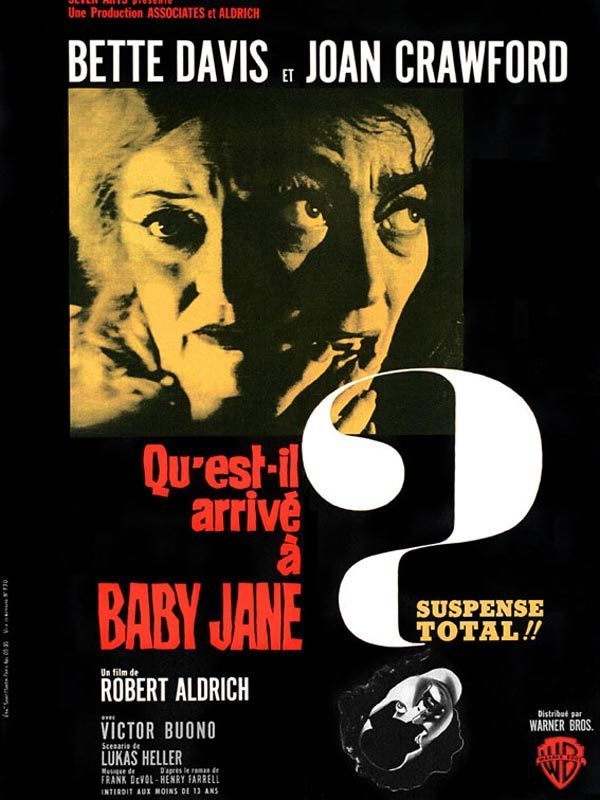

En 1962, le réalisateur Robert Aldrich (Sodome Et Gomorrhe, Chut… Chut… Chère Charlotte, Les Douze Salopards) eut une idée de génie qui allait pouvoir lui assurer toute la promotion nécessaire à la production de Qu’est-il arrivé à Baby Jane ?, son nouveau projet cinématographique adapté du roman éponyme de Henry Farrel. Il s’agissait d’opposer à l’écran deux anciennes rivales de la Warner, deux figures incontournables de l’Age d’Or du cinéma Hollywoodien : Bette Davis (La Garce, Ève, Les Yeux de la Forêt) et Joan Crawford (La Possédée, Johnny Guitare, Tuer n’est pas Jouer). La confrontation allait certes s’avérer explosive, rameutant bon nombre de fans des deux monstres sacrés des années 30 et 40, mais absolument personne n’aurait pu prévoir que Qu’est-il à arrivé à Baby Jane ? rencontrerait un tel succès critique et public, s’érigeant ainsi au côté des plus grands classiques du cinéma d’épouvante du siècle dernier.

Aujourd’hui encore, le film d’Aldrich continue de terrifier de par l’horreur psychologique qui se dégage de ce duel à couteaux tirés entre deux femmes vieillissantes que tout oppose. A l’écran comme à la ville – le différend qui opposait Davis à Crawford faisant désormais partie des archives Hollywoodiennes –, le « jeu » consiste à savoir qui aura finalement le dessus sur l’autre, qui sortira vainqueur de cet effroyable rapport de force où tous les coups bas sont permis pour établir la domination. A ce titre, le personnage aux allures grand-guignolesques interprété par Bette Davis demeure dans l’esprit des cinéphiles le parangon absolu de l’hystérie féminine, la figure ultime du sadisme et de la méchanceté gratuite sur fond de nostalgie pathétique liée à un passé révolu à jamais et qui rien au monde ne pourra ressusciter de ses cendres. Malgré tout, on s’attache à cette alcoolique extravagante dont l’esprit complètement coupé de la réalité demeure bloqué au stade de l’enfance : elle se croit toujours une petite fille, la petite « Baby » Jane prodige qui chantait « I’ve written a letter to Daddy » devant des millions de spectateurs souriants qui s’arrachaient les poupées à son effigie une fois le spectacle terminé… Et nous le croyons aussi. Elle EST « Baby » Jane, et le sera toujours, aucun doute là-dessus. C’est là toute l’envergure du talent de Bette Davis : son comportement infantile, capricieux et fantasque ; ses grands yeux écarquillés pour un rien et sa moue boudeuse ; ses brusques éclats de rire, de sanglots ou de colère ; ses costumes surréalistes ; son goût immodéré pour l’excentricité et la théâtralité ; tous ces éléments qui constituent la personnalité borderline de Jane Hudson sont sublimés par le jeu sans faille de Davis qui donne vraiment vie au personnage, lui confère une consistance unique, une présence exceptionnellement réaliste… Et authentiquement bouleversante.

Joan Crawford, quant à elle, reste quelque peu dans l’ombre de cette artiste monstrueusement douée qu’était Bette Davis, mais ce retrait est également dû au scénario original. Crawford, alias Blanche Hudson, est celle qui souffre, de la dépendance qu’implique son infirmité mais aussi du regret éternel de sa gloire passée soudainement réduite à néant après son terrible accident ; celle qui subit sans broncher les lubies de sa petite sœur malade dont l’état émotionnel se dégrade chaque jour un peu plus ; et enfin, celle qui assiste, impuissante, à la lente descente de celle-ci au cœur d’un univers empreint de folie, de violence et de peurs contagieuses… En effet, Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? est un semi-huis-clos – l’essentiel de l’action se déroulant entre les quatre murs de l’immense bâtisse familiale construite grâce au succès de « Baby » Jane – dont la tension va progressivement s’insinuer jusqu’à complètement envahir chacun des plans du film. La relation sororale déjà fort épineuse entre Blanche et Jane ne va pas non plus aller en s’améliorant, la violence verbale se muant peu à peu en violence physique, en passant par la séquestration, le harcèlement moral et la sous-alimentation. La cruauté de Jane envers Blanche semble n’avoir aucune limite ni fin, ses coups tordus demeurant toujours pires que les précédents tandis que sa sœur s’affaiblit de plus en plus, jusqu’à ne plus pouvoir opposer la moindre résistance à ses assauts incessants. Le spectateur se rend alors compte avec effarement que depuis toutes ces années, la jalousie maladive de Jane envers Blanche, loin de s’être résorbée, n’aura cessé de grossir dans son cœur, jusqu’à littéralement exploser pour répandre une rage aveugle trop longtemps contenue en son sein. C’est bien là toute l’horreur du film : montrer jusqu’où une personne rongée par la haine – qui plus est envers quelqu’un partageant le même sang – peut aller pour assouvir sa soif démesurée de vengeance.

Certes, on peut trouver que certains procédés stylistiques ont quelque peu vieilli, notamment dans le découpage des plans d’action, mais l’ensemble du film détient toujours sa puissance de frappe initiale, en grande partie grâce aux interprétations de qualité de ces deux actrices déterminées à se montrer sous un jour peu « glamour ». L’horreur, si elle réside au cœur même de ce face-à-face féminin d’une violence rare, trouve son principal atout dans la musique de Franck De Vol ; thème angoissant qui tire son essence de la chanson-phare de « Baby » Jane déjà mentionnée précédemment. Tout au long du film, la musique n’aura de cesse de venir souligner la dimension à la fois tragique et terrifiante de la situation, mais celle-ci trouve son apogée dans un générique de début aux influences Hitchcockiennes plus que marquées, sinon revendiquées, qui ouvre le métrage sur un drame familial qui s’avèrera être la base de l’histoire de Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? Le film peut également s’enorgueillir de posséder plusieurs plans d’anthologie, dont le plus célèbre reste sans nul doute celui lors duquel Blanche, à bout de force et de patience, coincée dans son fauteuil roulant et n’ayant aucun autre moyen d’extérioriser son profond désespoir, tourne sur elle-même comme un chien se mordant la queue en hurlant sa douleur. Ce plan, loin d’être insignifiant, cherche à exprimer par l’image brute le fait que Blanche vienne tout juste de franchir les maigres limites qui séparent la santé mentale de la folie ; limites que sa sœur a déjà outrepassées depuis belle lurette… Enfin, on notera la forte impression que peuvent laisser les séquences s’attardant sur le délire de Jane ; par exemple, lorsque celle-ci chante sous une lumière blafarde en compagnie de sa poupée « Baby » Jane, vestige le plus puissant de ces années heureuses où tous les regards étaient braqués sur elle.

Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? est donc une œuvre forte, aussi poignante qu’effrayante et, à l’image de son personnage principal, délicieusement extravagante. Durant presque deux heures et quart, le chef-d’œuvre ultime de Robert Aldrich vous emportera aux confins de la maladie mentale telle qu’elle peut se révéler dans la réalité : entre attaques de rage et profonde dépression, démonstrations d’amour et crises de jalousie, tentatives de meurtre et recherche de rédemption. Un grand classique du genre horrifique des sixties’ que je recommande de découvrir sans attendre à tous ceux qui ne le connaitraient pas encore…

Par Emmanuelle Ignacchiti